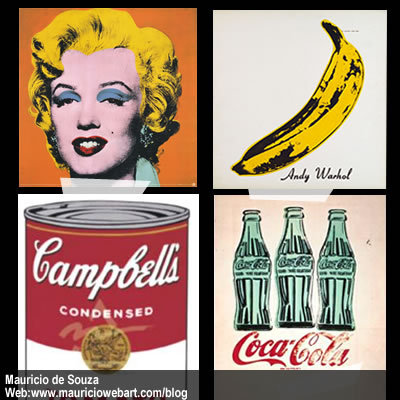

Em 1962, um ilustrador de revistas de moda, magrelo de peruca loura, faz em Nova Iorque uma exposição de serigrafias do que parecia anúncios de jornal barato: latas de sopa, garrafas de Coca-cola, retratos de Marylin Monroe reproduzidos em metal e rebocados de cores fortes. Tudo simples, direto, colorido. Nada de evocação da memória das pinturas convencionais, nada dos fluxo de consciência dos trabalhos conceituais.

Em 1962, um ilustrador de revistas de moda, magrelo de peruca loura, faz em Nova Iorque uma exposição de serigrafias do que parecia anúncios de jornal barato: latas de sopa, garrafas de Coca-cola, retratos de Marylin Monroe reproduzidos em metal e rebocados de cores fortes. Tudo simples, direto, colorido. Nada de evocação da memória das pinturas convencionais, nada dos fluxo de consciência dos trabalhos conceituais.

Sessenta anos depois, um dos cinco maiores museus do mundo, o Metropolitan Museun of Art, monta uma exposição para reverenciá-lo como a mais impactante influência na arte contemporânea. São 150 quadros expostos até dezembro, dos quais 50 seus e 100 de artistas de ponta que foram influenciados de alguma forma por seus quadros.

Como um sujeito sai do nada com algo tão simples, estranho e afrontoso à ordem estabelecida, aos padrões estéticos aceitos, e se projeta como referência de uma época? Para o respeitado crítico americano e origem australiana, Robert Hughes, Andy Warhol era um chato, “a reputação mais ridicularmente superestimada do século XX”, que só produziu algo relevante entre 1962 e 68. Tinha alguma coisa errada na classe pensante dos anos 60, segundo ele, para eleger como revolucionário cultural um ilustrador que gostava de fofocas (criou a revista Interview) e celebridades.

Talvez se explique pelo clima de agitação da época, de destruição de todos os mitos burgueses, padrões estéticos e celebração de uma arte para as massas, a Por Art, que começara a ganhar corpo logo depois da Segunda Guerra, na Inglaterra. Houve por lá um movimento de artistas interessados no modelo simples da produção gráfica como forma de disseminação da arte. Interessados talvez por isso no mundo do consumo americano, acabaram influenciando vários artistas nos Estados Unidos – Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann e, claro, Andy Warhol.

Todos foram discípulos aplicados do novo modo de reproduzir objetos ou símbolos de consumo descomplicados em recursos funcionais, mas por que ele, só ele, provocou tanto barulho, reverência e referência?

Parte de uma boa explicação está no ótimo texto de André Petry para a revista Veja (19/9/2012), que inspirou este. Wahrol era um talento da autopromoção, com seu ar blasé, distanciado, de falsa modéstia: “Em alguns anos, minha obra não será nada”. Vendia um ar de mistério eficiente para confundir todas as explicações dos críticos, alimentando todas as fantasias e repercussões sobre sua obra:

˜Sabia que o mistério, mas o mistério descolado, cool, era mais fascinante que a revelação – diz Petry. – Para alguns críticos, Warhol era um artista fechado. Para outros, era oco. Wahol não explicava sua obra e, nas raras vezes que o fez, deu explicações contraditórias. Para uns, sua obra disse tudo. Para outros, não disse nada.”

Obra aberta e sem mistério, acabou deixando um amplo espaço a preencher pelos artistas que o seguiram. E acabou plantando a herança para tantos adeptos que desembocou na reverência devidamente saudada pelo Metropolitan agora.

O curador Mark Rosenthal se pergunta, no catálogo da mostra, se toda a banalidade dessa obra – latas de sopa, caixas de Bombril, geladeiras – foi um desejo consciente do artista de denunciar as banalidades que nos desviam de assuntos mais sérios ou atrair atenção para objetos que julgava merecer um pouco mais de atenção do público, nem que por instantes, num tempo em que começava a se configurar a cultura de massas e a devoção a seus objetos de consumo.

Que não há dúvidas, para ele, é que Andy Wahrol tinha a intenção consciente de agredir e ofender o mundo da arte estabelecido. Como os impressionistas do século XIX ou, digo eu, a turma da Pop Art do Reino Unido.

Se essa influência toda foi um mal ou um bem – ou algo inevitável – para a arte contemporânea, é outra discussão longa.