Gabriel Garcia Marquez guardou de memória a vida inteira aquele 22 de janeiro de 1951 em que recebeu na redação do El Heraldo, em Barranquilla, um recado de sua futura esposa de que Cayetano havia sido assassinado.

“Não havia dois”, segundo suas memórias, publicadas 5o anos depois. Era Cayetano Gentile, médico jovem, namorador e bom de dança do pequeno povoado de Sucre, onde vivia sua família.

Fora assassinado a facadas contra a porta de casa pelos irmãos gêmeos de uma professorinha devolvida pelo noivo na noite do casamento, sob a acusação nunca comprovada de que ele a havia violado.

A nota dramática é que a mãe, Julieta Caimento, trancara a porta por dentro para dar-lhe fuga, achando que ele estivesse no quarto. Sem o saber, o deixou do lado de fora, de peito aberto para seus assassinos.

Garcia Marquez foi ao povoado, contra a vontade de seus editores, porque na Colômbia de então assassinatos passionais de pobres não eram notícia. “Naquela época, nós colombianos nos matávamos uns aos outros por qualquer motivo, e às vezes inventávamos motivos para nos matarmos”, escreveu.

Depois de algumas entrevistas, sua alma de escritor se viu menos interessado no crime em si do que na questão da culpa coletiva de um povo inteiro que sabia que o crime iria acontecer, quem iria matar, quem iria morrer e, pelos pactos de honra de então, nada fez para evitar.

Desde então, segundo revela, não se passou um dia sequer, nos 30 anos seguintes, sem que pensasse na história e se cobrasse escrevê-la. Só que sua mãe, Luísa Santiaga, comadre da mãe infeliz, percebeu suas intenções e pediu-lhe encarecidamente que jamais escrevesse aquela história.

Só quando a comadre morrer

Anos mais tarde, como ele insistisse e prometesse trocar os nomes, ela admitiu que ele o fizesse, mas, por favor, apenas quando sua comadre houvesse morrido.

Um dia, no início dos anos 80, ele estava em Barcelona quando recebeu da mãe o telefonema de que dona Julieta havia morrido, sem nunca ter expiado a culpa de ter fechado a porta que poderia ter salvo o filho, e a permissão de que pudesse escrever sua história. Com uma súplica:

– Quero que você trate Cayetano como se ele fosse meu filho.

Ele correu a recuperar suas anotações e voltar à máquina para amainar o fogo da história que ainda o consumia tantos anos depois.

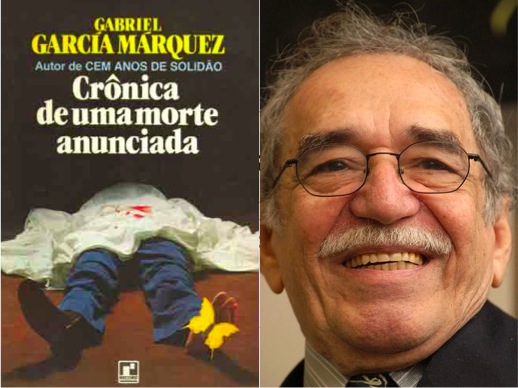

Crônica de uma Morte Anunciada, que venho folheando nos últimos 30 e poucos anos, desde seu lançamento, é uma pequena obra prima de narração em que o autor expia também um pouco de sua culpa de eterno repórter frustrado.

Com ecos do romance reportagem e, acho hoje, da epopeia de Truman Capote para escrever o assassinato de uma família no fim do mundo, em A Sangue Frio, a pequena novela reportagem subverte tudo o que já se consagrara até então nos romances policiais.

Desde o início, narrador/investigador e leitor já sabem de tudo – quem vai matar, quem vai morrer, quando, como e por que ninguém faz nada para evitar – e só resta a angústia de caminhar sem misericórdia para uma fatalidade que nunca se viu mais anunciada.

– No dia em que o matariam, Santiago Nasar acordou… – começa a história.

Uma pequena grande obra prima

A maquinaria do texto é puro engenho para navegar em diferentes tempos e compor o jogo do destino. Mistura a volta do narrador ao povoado abandonado para “recompor, com tantos estilhaços dispersos, o espelho quebrado da memória” aos dias e horas que antecederam o casamento fatídico, a indiferença das testemunhas a minutos do crime, o andamento das investigações judiciais, um salto no futuro até a cadeia dos gêmeos presos, para, tudo somado, desaguar, enfim, na cena final – prevista e inevitável – em que tudo vai se confirmar e fazer sentido.

E tudo com a obsessão marqueziana da palavra certa e da descrição em carne viva de cenas, gestos e até respirações de alcova, para fazer da ficção um posto mais avançado da realidade.

É quase possível ver as folhas soltas do processo judicial boiando num depósito inundado no cartório de Rioacha, apalpar as vísceras retiradas do corpo retalhado como um porco, durante a necrópsia, e sentir o cheio da podridão dos penicos cheios pelos gêmeos atacados de diarréia na prisão.

É uma pequena grande obra prima, de não mais que umas 80 laudas em espaço dois, cerca de 160 nas diferentes versões nacionais, impressas em corpo grande. Produto de uma ideia, de uma obsessão e de um rigor absoluto, por 30 anos.

Que sua mãe nunca leu. Por um motivo que, segundo suas memórias, guardou a vida inteira como uma das joias de seu museu pessoal:

– Uma coisa que foi tão ruim na vida não foi pode ter ficado boa num livro.

Deixe um comentário